2. 老挝自然资源与环境部气象水文厅, 万象 01002;

3. 中科星图维天信科技股份有限公司, 北京 100101

2. Department of Meteorology and Hydrology, Ministry of Natural Resources and Environment, Vientiane 01002, Laos;

3. Geovis Environment Technology Co., Ltd., Beijing 100101, China

地震是地球构造应力积累、快速释放的过程。不同学者研究认为,天体引潮力和地球形变之间存在相关性,在时间域上对地震的发生具有一定的指示作用(马未宇,2006;Tanaka,2012)。利用引潮力预测地震的研究始于20世纪80年代,胡辉等(1993)对20世纪我国7.0级以上强震进行统计分析,定性描述了发震时间与天体之间的位置关系,并推断天体位置通过引潮力等途径对地震产生影响。之后,李晓明(1999)在对几个震例分析研究后明确提出当地应力达到临界时,日、月引潮力可触发地震。但如何判定地应力是否达到临界值是一个难点。相较于传统的地面台站监测手段,卫星遥感具备宏观大范围观测、全天候全天时、动态性强、回归周期互补贯通等优势。自20世纪80年代末以来,地震红外辐射机理、红外异常提取、异常统计分析等研究取得了重要进展,红外遥感逐渐成为地震预报监测的一个重要手段(孟庆岩等,2016;Ouzounov et al,2006;吴立新等,2017)。马未宇(2006)较为系统地提出了TFFA(Tidal Force Fluctuant Analysis)算法,用于提取短期内热异常的变化。这种算法将引潮力和地应力相结合,相较于RST(RobustSatellite Technique)算法(Tramutoli,2007),其不需要大量的历史数据计算背景场;此外,相较于RST提取的热异常,TFFA算法提取的热异常在时空上更稳定。例如,Su等(2021)使用BFA(Background Field Analysis)算法和TFFA算法处理6次中强震,提取了地震前后OLR(Out Long-wave Radiation)异常变化,结果表明,TFFA算法提取的热异常分布更加清晰连续,异常演变符合应力作用下岩石破碎过程释放辐射的规律,反映出地震过程与岩石在构造应力加载的时间演化状态一致。任静等(2015)基于引潮力周期提取了4次5.0级以上地震的OLR异常,异常增温演变趋势与岩石应力加载—破裂过程相吻合,表明引潮力对地应力处于临界状态的断层具有诱震作用。作为“一带一路”国家的老挝,其地震监测台站稀疏,站点监测预警能力薄弱。通过老挝地震监测援助项目的实施,利用遥感技术结合TFFA算法开展老挝历史地震回溯分析,以期进一步在该地区开展地震遥感监测,提高老挝国家防震减灾能力。

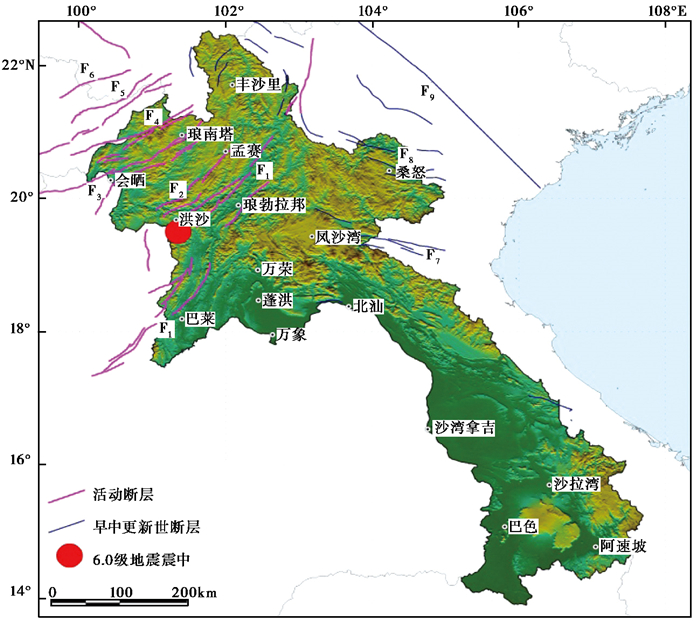

1 研究区概况据中国地震台网测定,北京时间2019年11月21日7时50分45秒老挝发生MS6.0地震,震中位于19.50° N,101.35° E,震源深度10km。美国地质调查局(USGS)测定的震源机制解节面Ⅰ走向为67°、倾角为68°、滑动角为-28°,节面Ⅱ的走向为169°、倾角为65°、滑动角为-155°,该地震发生在老挝北部的走滑断裂系上。老挝地处东南亚中南半岛中北部,在大地构造上位于印支地块区,其西界为澜沧江—清莱—劳勿缝合带,北东界为金沙江—哀牢山—马江缝合带,地质构造比较复杂。老挝南部地震稀少,而北部地震频繁,泰国—缅甸—老挝北部交界区地震尤为活跃,Pailoplee等(2014)统计了这部分区域的地震活动性,提出老挝北部地区50年内潜在地震震级高达mb7.0(主要报告震级)。老挝北部发育有一系列NE-SW走向的断裂,如奠边府断裂、孟赛断裂等,这些断裂在新生代活动强烈,断裂之间发育若干断陷或拉分盆地(常祖峰等,2008),本次地震就发生在奠边府断裂带上(图 1)。奠边府断裂是区域一级大地构造单元的分界断裂,总长约750km,北起中越边境附近的云南金平五台山一带,向西南方向经越南婵讷、莱州、奠边府,以及老挝孟威、琅勃拉邦、沙耶武里、班纳占,直至泰国程逸、达府以南,总体呈NE向收敛、SW向帚状撒开并略向SE凸出的弧形(张建国等,2016)。

|

图 1 老挝MS6.0地震震中及周边主要活动断裂分布 注:F1:奠边府断裂,F2:孟赛断裂,F3:湄占断裂,F4:南玛断裂,F5:勐醒断裂,F6:景洪断裂,F7:风沙湾断裂,F8:桑怒断裂,F9:红河断裂。 |

引潮力对地震具有临界触发效应,为利用引潮力开展地震短临预测研究提供了理论依据(李金等,2011;蒋海昆等,2008;陈荣华等,2006)。日、月在震源处产生的引潮力与天体的天顶距、天体的质量、震源与地心距离等因素有关(张岩等,2016)。任意天体i对地球内部任意一点P产生的起潮力位Wi(P)(吴庆鹏,2001)为

| $ W_i(P)=k \frac{M}{r_m} \sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(\frac{r}{r_m}\right)^n P_n\left(\cos Z_m\right) $ | (1) |

式中,Pn(cosZm)为cosZm的n阶勒让德多项式,Zm为星体的天顶距,M为星体的质量(单位:kg),k为引力常数,r为震源与地心的距离(单位:m),rm为星体与地心的距离(单位:m)。

对于月亮,取n=2和n=3,则月球对地球任一点P产生的二阶和三阶引潮力位分别为

| $ W_{m 2}(P)=\frac{3}{4} k \frac{M_m}{r_m}\left(\frac{r}{r_m}\right)^2\left\{\left(1-3 \sin ^2 \varphi\right)\left(\frac{1}{3}-\sin ^2 \delta_m\right)+\cos \varphi \cos ^2 \delta_m \cos 2 H_m\right\} $ | (2) |

| $ \begin{aligned} W_{m 3}(P)= & \frac{3}{4} k \frac{M_m}{r_m}\left(\frac{r}{r_m}\right)^3\left\{\frac{1}{3}\left(3-5 \sin ^2 \varphi\right) \sin \delta_m\left(3-5 \sin ^2 \delta_m\right)+\right. \\ & \frac{1}{2} \cos \varphi\left(1-5 \sin ^2 \varphi\right) \cos \delta_m\left(1-5 \sin ^2 \delta_m\right) \cos H_m+ \\ & \left.5 \sin \varphi \cos ^2 \varphi \sin \delta_m \cos ^2 \delta_m \cos 2 H_m+\frac{5}{6} \cos \varphi \cos ^3 \delta_m \cos 3 H_m\right\} \end{aligned} $ | (3) |

同理,对于太阳,取n=2,则太阳对地球任一点P产生的二阶引潮力位为

| $ \begin{aligned} W_{S 2}(P)= & \frac{3}{4} k \frac{M_S}{r_S}\left(\frac{r}{r_S}\right)^2\left\{\left(1-3 \sin ^2 \varphi\right)\left(\frac{1}{3}-\sin ^2 \delta_S\right)+\right. \\ & \left.\sin 2 \varphi \sin 2 \delta_S \cos H_S+\cos ^2 \varphi \cos ^2 \delta_S \cos 2 H_S\right\} \end{aligned} $ | (4) |

对于地球整体,则有

| $ W_{\text {whole }}(P)=W_{m 2}(P)+W_{m 3}(P)+W_{S 2}(P) $ | (5) |

其中,Ms和Mm为太阳和月亮的质量(单位:kg),φ为震源纬度,δS和δm为日、月赤纬,HS和Hm为日、月时角(单位:°)。

2.2 OLR数据和异常提取方法为了获得研究区地震过程中辐射的空间变化特征,针对地球本身向外辐射波段以长波波段为主的特点,选取最能直接体现下垫面属性、能量变化的大气窗口波段OLR资料(刘德富等,1997)作为研究对象。为保证资料的完整性、连续性,利用美国NOAA系列卫星自2005年至今的OLR产品,其覆盖全球,空间分辨率为1°×1°,时间分辨率为1天,该数据可通过网络直接下载①。为检验引潮力周期背景选取方法在地震异常识别中的异常监测效率,以大区域范围(25° N~55° N,65° E~130° E)为研究对象。

TFFA算法通过计算震中引潮力随时间的变化曲线确定背景时间,提取临震辐射异常(马未宇等,2020)。引潮力具有周期性连续变化的特点,通常将每个周期的起始相位视为地震相的前一个转折点,发震日所对应的引潮力相位与地震类型有一定关系(刘军等,2014)。正断层走滑型地震多发生在引潮力峰值附近,一般选择震前谷值作为背景日;逆断层型地震多发生在临近谷值处,选择震前峰值点作为这一阶段背景(陈大庆等,2011;孙长青等,2014)。通过对震源机制分析,显示此次MS6.0地震为正断层走滑作用类型②,因此将距离发震时刻最近的引潮力谷值出现日期作为背景日。之后,计算研究时段的射出长波辐射的变化量(ΔOLR),再确定阈值进行异常提取。ΔOLR计算公式如下

② https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us70006ara/executive

| $ \Delta \mathrm{OLR}=\mathrm{OLR}_i-\mathrm{OLR}_b $ | (6) |

其中,OLRi为i日某一单点时刻OLR值;OLRb为背景日的OLR值。

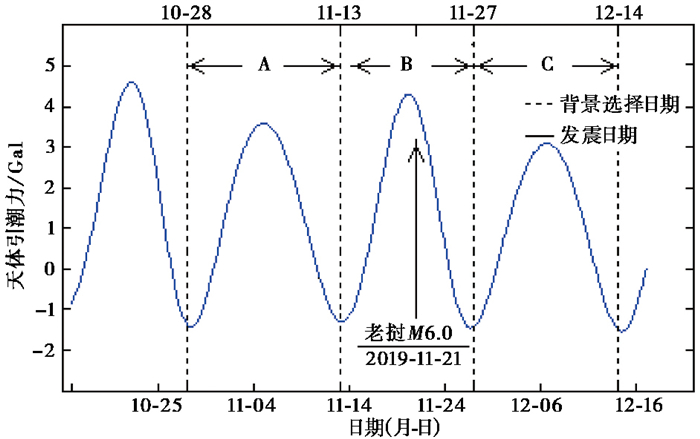

3 结果与分析 3.1 老挝MS6.0地震引潮力变化分析利用式(5)的引潮力计算方法,计算并绘制2019年10月16日—12月15日震中位置引潮力连续变化曲线,如图 2所示。从图中可以观察到,在这一时间段内天体的引潮力经历了3个从低点到高点、再到低点的连续变化过程(A、B、C周期)。地震发生在潮汐变化的B周期高点位置,显示引潮力诱发地震区域的构造属正断层类型,这与震源机制解②结论一致,表明引潮力对该地震的发生具有一定的诱发作用。

|

图 2 震中区域天体引潮力时序变化曲线 |

然而,在潮汐相似的A、C周期没有地震发生,为判定地应力是否达到潮汐诱震的临界状态,利用遥感OLR数据进一步分析各潮汐阶段的红外辐射演化特征。

3.2 OLR异常时空演变特征地震过程中,遥感热异常识别的背景日选取非常关键。本文依引潮力位变化周期(图 2),以每个周期的相位低点为参考选取背景日期,消除多年统计处理方法中因背景时间选取的随机性造成的地震热异常监测结论的不确定性。针对此次老挝MS6.0地震,对无地震的引潮力A周期,以10月28日的OLR数据为背景值,对10月29日—11月12日的逐日OLR数据按照公式(6)进行处理。同理,对发震的B周期,以11月13日的OLR数据为背景值,对11月14—25日的逐日OLR数据进行处理;对无震的C周期,以11月13日的OLR数据为背景值,对11月14—25日的逐日OLR数据进行处理。ΔOLR异常阈值确定的基本方法为:计算该研究区域所有ΔOLR的最高值(本次地震为65W/m2),以此为色标上限,向最低值滑动10W/m2,即以55W/m2为色标的下限。同时,为保证一致性,所有图像采用同一个色标系,最终获得3个引潮力周期A、B、C各时段在13° N~23° N、99° E~109° E范围内的ΔOLR连续变化图像(图 3)。

|

图 3 老挝MS6.0地震NOAA卫星ΔOLR时空演变图像 |

图 3显示在研究区范围内,震中及其邻近位置地震前后OLR发生明显变化,即11月14日处于平静状态,11月15日异常在震中位置首次出现,11月16—17日异常在震中位置持续并达到高峰,11月18—19日异常衰退,但仍然在震中位置维持小幅波动异常。这一过程与岩石应力实验破裂过程的闭锁阶段红外辐射衰减的特征吻合,显示该地区构造已经进入闭锁阶段。11月20—21日,异常在震中位置持续存在,并发生MS6.0地震,震后射出长波辐射逐渐衰退,并于28日完全消失值,至12月9日震中位置再无射出长波辐射增强,也无新的地震发生。而在引潮力相似的A周期(2019年10月29日—11月12日)和C周期(2019年11月28日—12月9日),由于未发生地震,因而区域内未出现长波辐射异常增强。

4 结论和讨论此次老挝MS6.0地震发震时刻的引潮力处于高相位点附近,显示引潮力的诱震作用属于典型正断层走滑作用类型。对于引潮力与地震关系的研究表明(胡辉等,1993),引潮力表现出明显的周期性,但并非在每个周期的相同相位处都会发生地震。判断潮汐能否诱发地震,应与发震构造的应力是否达到临界状态相结合,只有当震源处岩石中的构造应力积累到岩石破裂滑动的临界状态时,天体引潮力的变化才有可能诱发地震。本文基于引潮力周期分析老挝MS6.0地震OLR图像演化过程,结果显示,无震的引潮力A、C周期,OLR无明显变化,有震的B周期,OLR异常分布与演化与地震具有较好的对应关系,即OLR异常在空间上分布在老挝北部NE-SW走向的奠边府断裂带上,且与震中位置高度吻合,表明地震构造运动是此次地震OLR异常变化的主控原因;伴随引潮力由低谷—高峰—低谷的持续变化,同步观测的OLR在震中位置呈现出初始微增强—加强—高峰—衰减—逐渐平静的连续阶段性演化,二者在时间上具有同步性,与吴立新等(2004)描述受力岩石在发生应变破裂过程中,破裂部位向外红外辐射的时空发展轨迹特征是一致的。由此表明,引潮力对本次地震扮演打破地应力平衡,诱发地震的作用,地面OLR异常则可能是地震过程中下垫面应力变化的辐射物理量表现,基本反映了岩石在构造应力加载—准静态成核—动态破裂—应力重分布—断层强度再恢复的时间演化过程(尹祥础等,1991)。观测OLR变化可为研究地震活动中的构造应力变化提供间接的遥感监测手段。

引潮力作为目前唯一可以提前计算的地球物理参量,不仅为地球物理观测提供可预知的力学变换指示,也为利用遥感异常判识地震过程提供明确力学含义的时间指示。以其为时间背景指示获得的OLR时空演化图像,展现了发震构造环境在应力—应变—破裂的演化过程所遵从的应力—微破裂—闭锁—破裂的连续变化特征,而非零散、多旋回、跳跃等过程。但是引潮力的变化究竟如何调制、诱发地震以及如何影响辐射的异常,特别是在复杂的下垫面条件下地震受到地形、地貌以及大气环流等非震因素的影响,引潮力诱震模式的物理机制、辐射异常的前兆性与规律性特征,还有待未来进行更深入研究。

最后,与2013年4月20日四川芦山MS7.0地震震前一天(4月19日)的OLR衰减过程(马未宇等,2014)相似,此次老挝MS6.0地震震前11月20日的OLR衰减过程,也可能表征该发震区域进入岩石应力闭锁期,为地震的最终到来提供指示。

常祖峰、张艳凤、陈宇军, 2008, 老挝琅南塔断裂新构造活动特征与2007年班南坎MS6.6地震, 地震研究, 31(2): 124-128. |

陈大庆、杨马陵、刘锦, 2011, 汶川8.0级地震及强余震破裂方式与引潮力之间的关系, 地震, 31(2): 24-32. |

陈荣华、薛艳、郑大林等, 2006, 引潮力对显著地震触发作用与大震关系的机理讨论, 地震, 26(1): 66-70. |

胡辉、李晓明、王锐等, 1993, 20世纪中国强震与天体位置关系分析, 自然灾害学报, 2(3): 80-84. |

蒋海昆、黎明晓、吴琼等, 2008, 汶川8.0级地震序列及相关问题讨论, 地震地质, 30(3): 746-758. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2008.03.013 |

李金、蒋海昆, 2011, 潮汐触发地震研究进展综述, 地震, 31(4): 36-47. |

李晓明, 1999, 孟连至包头地震期间地震的天体位置分析, 地球物理学进展, 14(4): 102-108. |

刘德富、罗灼礼、彭克银, 1997, 强烈地震前的OLR异常现象, 地震, 17(2): 126-132. |

刘军、刘小阳、薄海光等, 2014, 基于引潮力附加构造应力调制的九江地震热异常时空动态过程研究, 地震学报, 36(3): 514-521. |

马未宇. 2006. 基于NCEP卫星红外增温异常与天体引潮力的地震短临预测应用研究. 博士学位论文. 杭州: 浙江大学.

|

马未宇、康春丽、解滔等, 2014, 芦山MS7.0地震前天体引潮力和OLR异常, 地球物理学进展, 29(5): 2407-2050. |

马未宇、于晨、姚琪等, 2020, 2020年7月12日唐山MS5.1地震遥感热参量时空变化分析, 中国地震, 36(3): 367-374. |

孟庆岩、卢显、邵楠清等, 2016, 地震红外背景场研究进展与示范区亮温背景场构建, 地震学报, 38(3): 438-447. |

任静、康春丽、马未宇等, 2015, 临震天体引潮力和地面长波辐射OLR异常, 中国地震, 31(2): 447-455. |

孙长青、阎春恒、吴小平等, 2014, 青藏高原东部及邻区地震断层面上的潮汐应力触发效应, 地球物理学报, 57(7): 2054-2064. |

吴立新、刘善军、吴育华等, 2004, 遥感-岩石力学(Ⅰ)——非连续组合断层破裂的热红外辐射规律及其构造地震前兆意义, 岩石力学与工程学报, 23(1): 24-30. |

吴立新、秦凯、刘善军, 2017, 断裂活动及孕震过程遥感热异常分析的研究进展, 测绘学报, 46(10): 1470-1481. |

吴庆鹏, 2001, 球状径向不均匀弹性地球模型的固体潮应力, 北京大学学报: 自然科学版, 37(5): 399-405. |

尹祥础、尹灿, 1991, 非线性系统失稳的前兆与地震预报——响应比政府及其应用, 中国科学: B辑, 5: 512-518. |

张建国、丁志峰, 2016, 奠边府断裂与南北地震带若干问题讨论, 地震研究, 39(4): 527-536. |

张岩、康春丽、马未宇等, 2016, 基于引潮力位的云南鲁甸MS6.5地震前地面长波辐射短临变化, 地震地磁观测与研究, 37(6): 68-74. |

Ouzounov D, Bryant N, Logan T, et al, 2006, Satellite thermal IR phenomena associated with some of the major earthquakes in 1999-2003, PhysChem Earth, Pt A/B/C, 31(4~9): 154-163. |

Pailoplee S, Channarong P, Chutakositkanon V. 2014. 用统计方法研究泰国-老挝-缅甸交界地区的地震活动. 李万金, 译. 世界地震译丛, (3): 24~32.

|

Tramutoli V. 2007. Robust satellite techniques(RST)for natural and environmental hazards monitoring and mitigation: theory and applications. In: 2007 International Workshop on the Analysis of Multi-temporal Remote Sensing Images. Leuven, Belgium: IEEE, 1~6.

|

Su B, Li H, Ma W Y, et al, 2021, The outgoing longwave radiation analysis of medium and strong earthquakes, IEEE J Sel Top Appl Earth Observ Remote Sens, 14: 6962-6973. DOI:10.1109/JSTARS.2021.3090777 |

Tanaka S, 2012, Tidal triggering of earthquakes prior to the 2011 Tohoku-Oki earthquake(MW9.1), Geophys Res Lett, 39(7): L00G26. |

2024, Vol. 40

2024, Vol. 40